Manen, Léopold

Classe

Personne

Forme retenue

Manen, Léopold

Autres formes du nom

fre

L. Manen

fre

M. M. L. Manen

fre

Léopold Manen

fre

Eugène Hyppolyte Léopold Marie Manen

Identifiant de la personne dans un référentiel externe

Nom de famille

Manen

Prénom(s)

Eugène Hyppolyte Léopold Marie

Langue

fre

Nationalité

fr

Genre

fre

masculin

Identifiant pérenne

Date de naissance

Date de mort

Lieu de naissance

Lieu de décès

Portrait, représentation de la personne

Récompense(s) reçue(s) par la personne décrite

fre

Chevalier (4 août 1858), Officier (30 août 1861) puis Commandeur de la Légion d'honneur (11 juillet 1892).

Source(s) utilisée(s)

Taillemite, Étienne (2002) Dictionnaire des marins français. Nouvelle édition revue et augmentée.

Reprendre la forme retenue

fre

Manen, Léopold

Description

Léopold Manen, né à Toulouse (Haute-Garonne), le 30 juillet 1829, décédé à Paris le 21 mai 1897, est un ingénieur hydrographe français, ingénieur en chef de la Marine, chef du service de l'hydrographie générale de la Marine, membre correspondant de l'Académie des sciences.

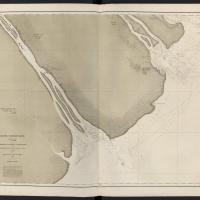

Il entre à l'Ecole polytechnque en septembre 1849, et en sort élève ingénieur hydrographe en octobre 1851 pour sa première campagne sur les côtes italiennes à bord du Météore (1852-1853). Sous-ingénieur de 2ème classe en octobre 1853, il fut alors affecté aux travaux hydrographiques de la mer Noire et de la mer de Marmara. Pendant la guerre de Crimée, malgré les combats, il effectua des levés dans les secteurs de Sébastopol, Kertch et de Binburn après avoir établi une carte du Bosphore. Il revient en France, hydrographie l'embouchure de la Seine (1856) puis en 1857, sert de nouveau sur le Météore sur les côtes d'Italie avant de passer en 1858 sur le Laborieux dans la région de Rochefort.

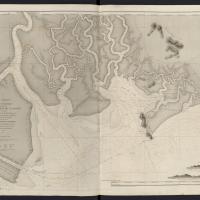

En 1859, il est affecté à la mission hydrographique d'Extrême-Orient et est nommé sous-ingénieur de 1re classe en septembre 1860. Jusqu'en 1864, il travaille sur les côtes de Chine et d'Indochine et dresse un remarquable atlas de la Basse-Cochinchine. En 1861, après la prise de Saigon, Léopold Manen alors sousingénieur obtient de l’amiral Charner l’organisation d’un observatoire qui sert avant tout à régler les chronomètres de la division navale. Ensuite, ce service local se trouve en mesure de publier les prévisions des marées grâce à Gabriel Héraud affecté également dans la nouvelle colonie afin de seconder Manen débordé. En 1864, il est missionné à Toulon et travaille à une base destinée à procéder aux essais de vitesse des navires construits à La Seyne. Il est envoyé en 1865 au Dépôt des cartes et plans de la Marine où il devint directeur du service des mers de Chine et d'Indochine.

Ingénieur hydrographe de 2e classe (décembre 1866), il sert en 1868 sur le Chamois et travaille aux levés de l'estuaire de la Gironde, travail qu'il entreprend jusqu'en 1875 sur plusieurs campagnes.

Lors de la Guerre de 1870, il est envoyé à l'état-major de l'amiral Camille Clément de La Roncière-Le Noury et participe activement aux luttes du siège de Paris. Il est en 1872 chargé de rassembler tous les documents sur le rôle de la marine lors des opérations. Il entre aussi à la Commission nautique devant étudier le projet de service maritime entre Calais et l'Angleterre et continue sur le Phoque ses levés de la Gironde.

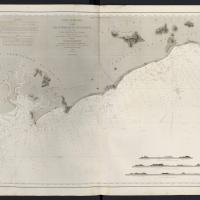

En 1876, il devient membre de la commission chargée de baliser la Gironde et est nommé ingénieur hydrographe de 1re classe en août 1879. De 1882 à 1886, il dirige sur le Linois et la Provençale la mission hydrographique de Tunisie et reçoit pour ses travaux en février 1885 un prix de l'Académie des sciences.

Membre du Bureau des longitudes, il poursuit ses travaux sur la Gironde de 1886 à 1889 sur le Travailleur puis sur le Castor (1890) et prend part aussi en 1888 aux travaux de la commission chargée d'étudier la création du port de Bizerte.

Ingénieur en chef (janvier 1891), il est élu membre correspondant de l'Académie des sciences en février 1892 et prend sa retraite en juin 1894.